楽譜について

今は当たり前のように楽譜もダウンロードで手に入るようになりました。なんと便利になったことか! 楽譜屋さんへ出向いたり、図書館で持ち出し不可のレコードを聴いたり、CDを借りてきてはまた返しに行ったりしていたあれらの時間は、今何に費やされているのでしょうか? 私はSNSの類はやりませんし、ビデオゲームもしない、睡眠も短いのに、どこに時間が消えているのか不思議です。(多分チェロです)

思い起こせば30年ほど前のパリには古くて小さな楽譜屋さんがいくつもあって、埃っぽくて、日に焼かれて色褪せ、破けてたり、いかにも名曲でなさそうな珍品がたくさん見つかりました。そういう店にはバッハなどの古典の原典版はなく、フランスの出版社の表紙のきれいなものが数多くありました。現在のパリには大型楽譜店のみが生き残り、インターネットで購入するのとさほど変わらない品揃えになり残念ですが、かといって当時そういった珍品をよく買っていたわけではないので、店の閉店の原因も私のような冷やかし客のせいかもしれません。

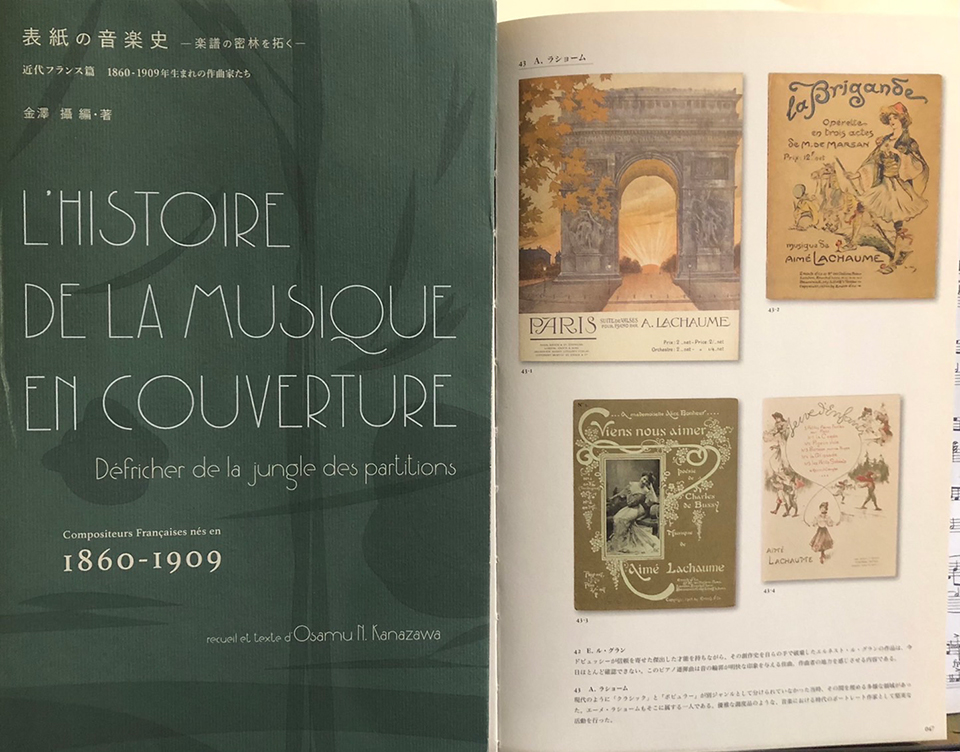

金澤攝(をさむ) 著「表紙の音楽史」龜鳴屋(かめなくや)出版は、見応えのある美本です。

演奏者にとって楽譜は作曲家から送られた手紙のようなものです。そこには音符や記号でメッセージや物語が描かれていて、読み取る方の感受性が低ければそれまでだし、高ければ背景を理解し、演奏技術も高ければ表現力が上がります。例えば作曲家が「悲しみ」という料理のレシピを書き、演奏者の思う「悲しみ」という味付けが加わり調理されます。聴衆は聴きながらそこに自身の「悲しみ」を上乗せするかもしれません。ホールで聴く生演奏か録音か、音質によっては、まるでレストランで陶器に盛られた料理を頂くのと、レトルトをチンして紙皿で食べるように違います。どれが良いという事ではありません。

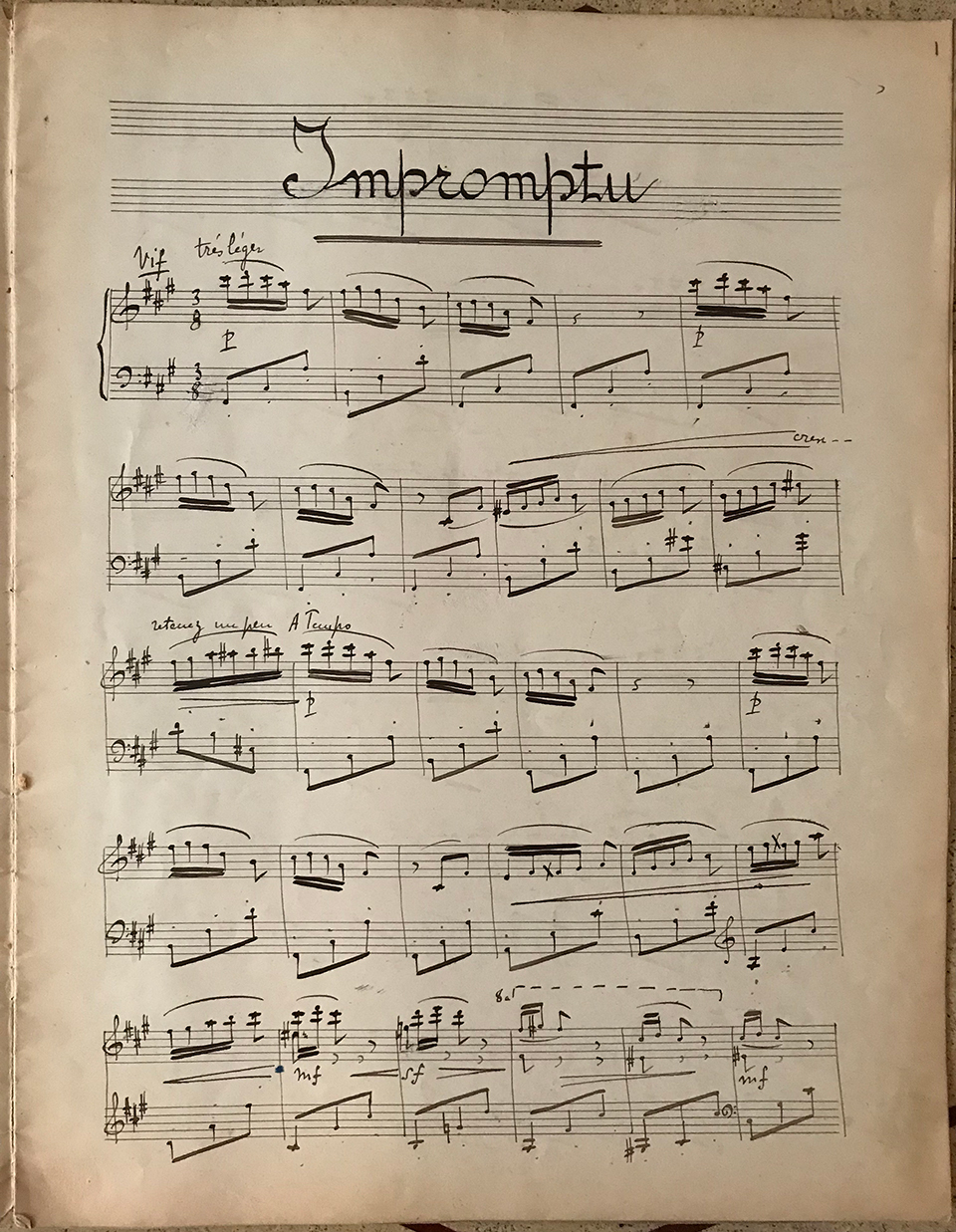

私もレコーディングしたJacques de la Presle の自筆譜。その筆跡から几帳面な性格が伺われます。

演奏者は全てが楽譜から始まることを忘れてはいけません。クラシック音楽では原典版を使うこと、自筆譜を見ることが、メッセージを正しく読み取る第一歩です。その後監修版も読み、フレージングや指使いを見比べましょう。気楽に無料でダウンロードしても良いのですが、電話帳(既に存在しないかもしれませんが)のように、分厚いヘンレ版のベートーヴェンソナタ全集2巻セットなら重みが倍になって感じられますよ。シューベルトも重いです。

ヴァイオリニストである私の兄はカール・フレッシュコンクールで得た優勝賞金200万円の半分を楽譜に使ってしまったそうです。私も毎月1万円までは楽譜代で使っていいことにしていた時期があり、かなりの楽譜を持っています。

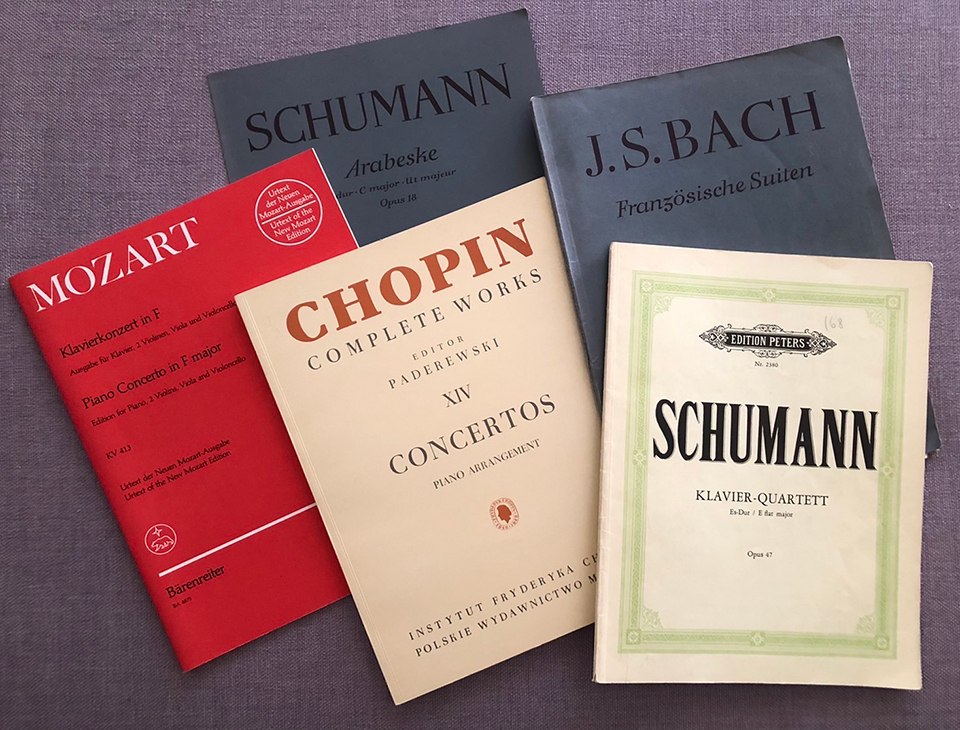

学生時代に友達と、「モーツァルトってどんな色のイメージ?」「うーん、赤かなぁ」「シューマンは?」「黄緑かな。いや、彼は時々グレーな雰囲気だよね」「へー、じゃあバッハは?」「彼も結構グレーだけどなんでかなぁ」という話題になりました。なんと楽譜の表紙には作曲家の名前が大きく書いてあるものですから、いつのまにかヘンレ版のグレーやウィーン原典版やベーレンライターの赤、ペータース版の黄緑が作曲家に結びついてしまうという、なんともお粗末な発想だと気づいて大笑いしたことがあります。だから私のショパン色はパデレフスキー版の肌色です(笑)。

学生時代に友達と、「モーツァルトってどんな色のイメージ?」「うーん、赤かなぁ」「シューマンは?」「黄緑かな。いや、彼は時々グレーな雰囲気だよね」「へー、じゃあバッハは?」「彼も結構グレーだけどなんでかなぁ」という話題になりました。なんと楽譜の表紙には作曲家の名前が大きく書いてあるものですから、いつのまにかヘンレ版のグレーやウィーン原典版やベーレンライターの赤、ペータース版の黄緑が作曲家に結びついてしまうという、なんともお粗末な発想だと気づいて大笑いしたことがあります。だから私のショパン色はパデレフスキー版の肌色です(笑)。

私はプレゼントによく楽譜をあげます。運営委員をしていた学内コンクールの優勝商品にも楽譜を使っていました。「次の課題はこれですよ」という無言の圧力を込めて。

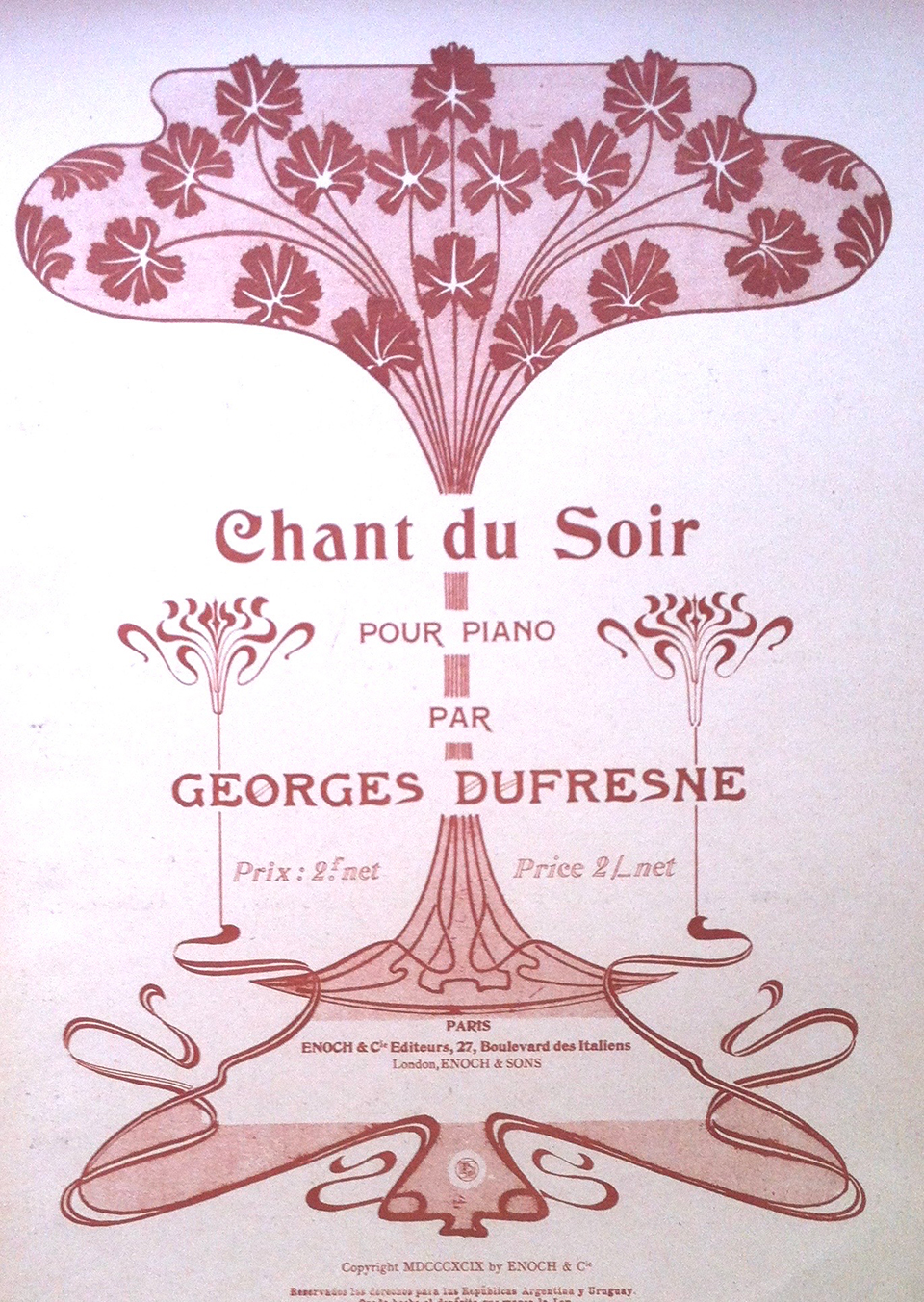

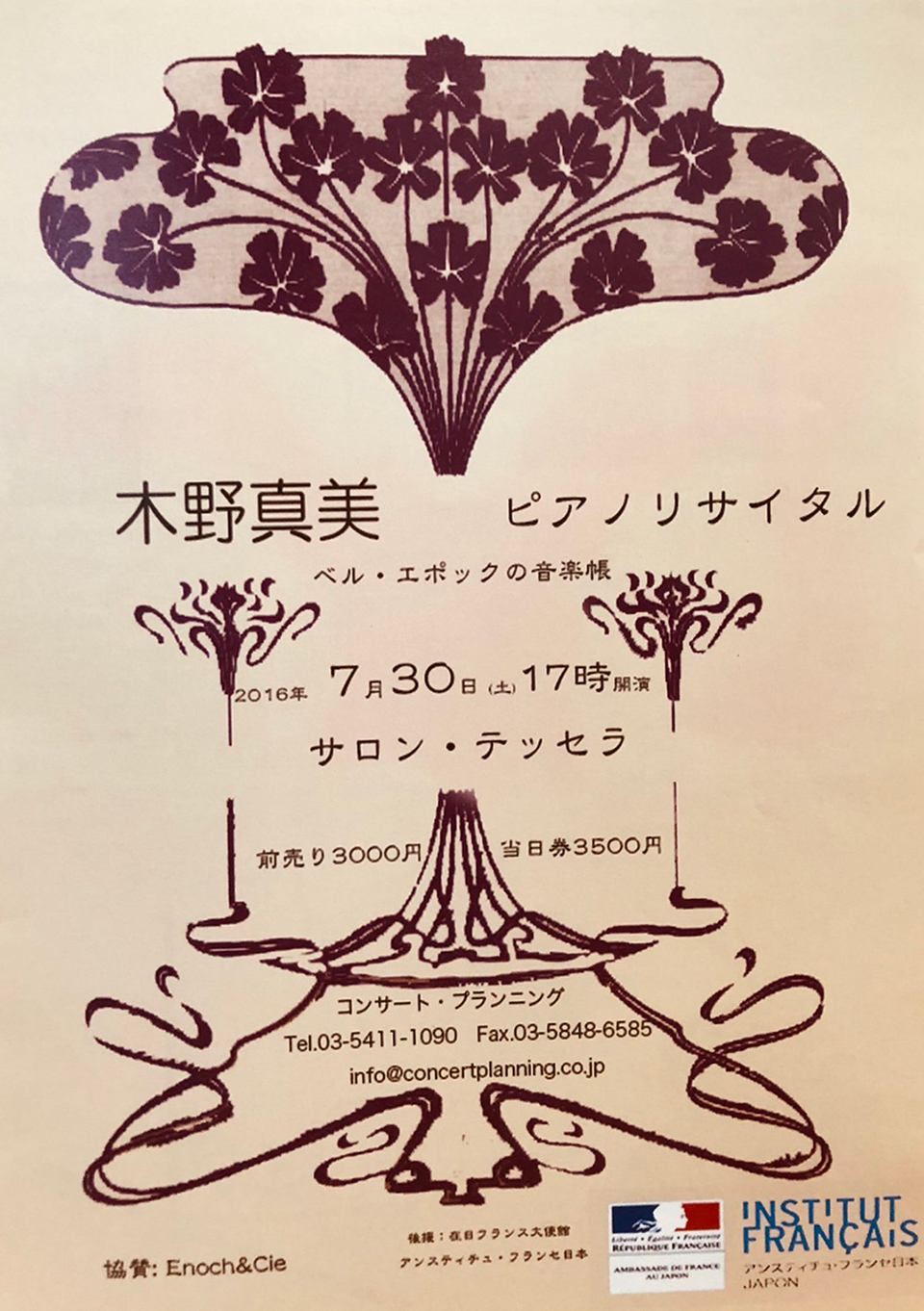

ベルエポックの楽譜の表紙を元に、リサイタルのチラシを作りました。

桐朋学園大学附属子供のための音楽教室でピアノをはじめ、桐朋学園大学卒業後、1994年よりパリ在住。中島和彦、アンヌ•ケフェレックなどに師事。高校在学中より兄であるヴァイオリニストの木野雅之の伴奏を務め、その後数々のアーティストとヨーロッパや日本で共演している。モーツァルト国際ピアノコンクール第3位、日本室内楽コンクール優勝。

桐朋学園大学附属子供のための音楽教室でピアノをはじめ、桐朋学園大学卒業後、1994年よりパリ在住。中島和彦、アンヌ•ケフェレックなどに師事。高校在学中より兄であるヴァイオリニストの木野雅之の伴奏を務め、その後数々のアーティストとヨーロッパや日本で共演している。モーツァルト国際ピアノコンクール第3位、日本室内楽コンクール優勝。