其の二 <僕ちゃんの午後>

前回、音色にこだわっているという話をしたので、その続きと言うか後日談というか、まずDebussyの『牧神の午後への前奏曲』についてお話しさせてください。この曲は19世紀末、Debussy(1862-1918)の輝かしい作曲歴の中ではまだまだ若々しい時期(1892-1894)の作品でありながら、すでに巨匠としての作風、音楽言語の確立、眩いばかりの閃きとその昇華、管絃楽作品として画期的な作曲技法を駆使しつつも、その美しさはあまねく聴衆からの支持をもすぐに獲得することになる、まさに人類にとっての世界遺産、音大生ならずともどこかで一度は耳にしたことがある名曲でしょう。

さて、話はその冒頭に聴こえるフルートのソロなのですが、この最初のC#の音について、フルートを学んでいる現代の学生の方はどのように思われているでしょうか。Debussyの時代では、このC#はフルートにとって極めて音を出しづらく、音程も不安定になり、少しノイズが混ざったような音になる、つまりそれまでの作曲家はわざわざは避ける、瞬間的な経過音でなければできれば使わないですませたい音でした。フルートの学生さんならよくご存知の歴史だと思います。

Debussyはマラルメの詩『牧神の午後』からその物憂くけだるい、そして現実から乖離した世界を音楽でもって具現化するのに、何よりその不安定なC#が欲しかったのです。だからこそ、いきなり全くのソロ、フルートひとりで2秒から3秒のロングトーンを要求したのです。テンポの指示はTrès modéréですから、「ゆっくり」ではありませんけれど、充分時間が止まったような印象を持つことができる曲頭です。

Debussyの自筆譜

※この楽譜はISMLP(ペトルッチ楽譜ライブラリー)から取得しました。

ところがですね、この頃の演奏を聴くと、なんだかあっけらかんと、なんだか見事に雑念なく吹き飛ばしてしまう演奏に出会うのです。楽器が技術革新したのか、演奏家の技量が向上したのか、どちらもなのでしょうけれど、何より失われてしまった音色をさみしく思うことになるのです。

素晴らしい第一線の音楽家たちとの会話で時折気付かされるのは、彼らが実に楽器本来が持っている不器用さや不便さを克服するために日々努力や工夫をしているかであり、それはもう信じがたいほどの研鑽の積み重ねであり、多くの場合ほとんどの聴衆にその努力さえ気付かせないほどの高みに達しているのですが、『牧神の午後への前奏曲』はまた別の世界があることを伝えていきたいと思います。

付け加えて言いますと、この曲ではクラリネットももちろんその音色からA管が指定されています。現在通常使われるのはもちろんBフラット管とA管ですが、この二種類のクラリネットもその違いを重視しない演奏があることもまた現代です。実際、A管のほうが半音低い音程が出せるわけですが、その日の演奏会のプログラムにその音を吹く箇所がなければ、譜面にA管の指定があっても、Bフラット管一本だけを持って行ってすませてしまう、えええ、これ本当にとあるオケの奏者から直接伺いました。なんでもできるだけその違いがないように演奏するようにしていらっしゃるそうで、それもA指定の譜面をBフラットでやすやすと吹くのだと、その逆も、かなり御自慢気でした。

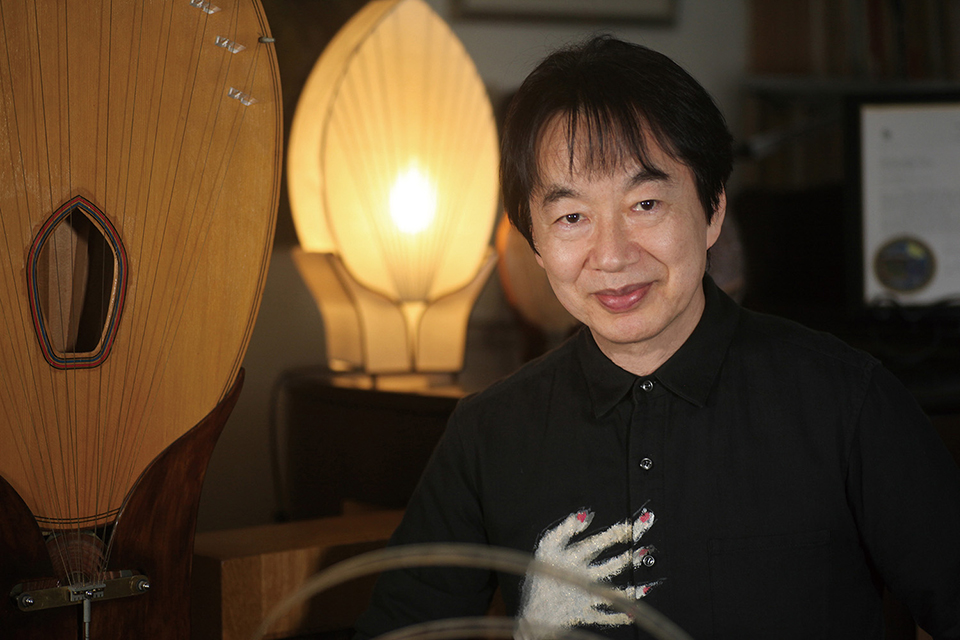

英デッカ社によるオランダ王立コンセルトヘボウ管弦楽団との

オリヴィエ・メシアン作曲<トゥランガリーラ交響曲>コンサートとCD録音時

指揮リッカルド・シャイー(中)、指揮(右)ジャン=イヴ・ティボーデ と共に

photo by Vivian for Decca Vvian

やれやれですが、え~とタイトルの<僕ちゃんの午後>ですが、これは小学生、もう高学年だったかですが、私が初めて生演奏の『牧神の午後への前奏曲』を聴いて、そのあまりの美しさに悶絶しそうになり、音楽を続けるこれもひとつの「きっかけ」「背中推し」になった一曲で、なんら管弦楽法など勉強したことなどないのにいきなり書いた、いや書こうとしたオーケストラ曲のタイトルです。笑っていただければ幸いです。